Le sort du monde :: Par Albertine Bouquet

Un nageur, pour moi, c'est déjà un noyé.

Le peintre dans Le Quai des brumes de Marcel Carné

We shall be judged.

Current 93, « The Inmost Night »

En envisageant cette première chronique dans .dpi, il ne m'était pas venu à l'esprit de réfléchir aux romans de Nelly Arcan. En réalité, n'eût été de son suicide le 24 septembre 2009, je n'y aurais pas pensé avant longtemps sans doute. Néanmoins, si je ne m'y étais pas attardée auparavant, si je ne l'avais pas déjà lue, aimée, et si, surtout, je n'avais pas écrit par le passé à son sujet sur mon blogue 1, je n'aurais pas jugé décent de témoigner subitement de mon intérêt. Je m'étais toutefois fait une mission de la défendre contre certains propos, oscillant entre la simple bêtise et la violence à peine voilée, tenus dans les médias et la blogosphère d'alors. Comme si elle avait eu besoin de l'aide d'une nobody comme moi. Peu m'importait, j'étais bien résolue à donner ce que je n'avais pas à celle qui n'en voudrait pas.

Entre autres choses, j'ai écrit à propos d' À ciel ouvert2 : « Comment pouvais-je suivre alors aussi férocement les déboires de deux niaiseuses bronzées abonnées au gym et au bistouri des maîtres de la beauté universelle, amoureuses d'un twit qui baise mal? Toute la puissance de la littérature est là. 3 » J'essayais à tout le moins de me convaincre que moi, contrairement aux autres, je parvenais à saisir la puissance de la littérature au-delà des clichés de la compétition féminine et du triomphe de la jeunesse auxquels se limitaient, croyais-je à mon corps défendant, la pensée et les écrits de Nelly Arcan. La vérité, c'est que je ne pouvais faire autrement que de revenir à ces clichés qui me dégoûtaient en pensant à ses textes. Ce n'est qu'à la suite de son acte ultime que je suis parvenue à les relire en y voyant vraiment davantage. À chacun ses clichés préférés. Pour ma part, je n'ai jamais pu demeurer insensible à celui de l'artiste qui perd son combat contre le monde. Ou peut-être le gagne : « On est entrés en guerre et si tu l'as remportée, ce n'était pas parce que tu étais mieux armé mais parce que pour moi elle n'est toujours pas finie, gagner veut dire laisser tomber, gagner c'est avant tout oublier et laisser l'autre à son sentiment d'inachèvement. » (Folle4, p. 151) C'est ce combat de l'écrivaine contre le monde que j'ai découvert à son instant dernier. J'aurais pourtant dû le voir bien avant, dès ma première lecture de ses romans : ce combat les traversait déjà.

Par une telle posture, peut-être serais-je susceptible d'être accusée de commettre cet immense tort contre son œuvre dont tout un chacun a tenté de nous prévenir après sa mort. On ne doit surtout pas, s'est-on empressé de nous dire en raison de l'omniprésence du suicide au cœur de ses romans, relire les textes de Nelly Arcan en y cherchant des signes de sa mort à venir. Certes. Nelly, a-t-on aussi tenu à nous préciser, aimait rire et faire la fête. Je veux bien. Il ne faudrait cependant pas non plus relire l'ensemble de ses textes en y voyant un irrésistible hymne à la vie, comme on nous l'a suggéré à mots couverts. À la suite de son suicide, a-t-on gardé de nous dire, son œuvre est devenue intolérable parce que nous connaissions désormais l'issue du combat esquissée par l'écrivaine – mais pourtant pas celui de son œuvre, toujours en cours. Et c'est dans l'espoir de le faire triompher peut-être qu'il faudrait accepter de l'entendre désormais. L'écrivaine n'était d'ailleurs pas dupe du refus par ses lecteurs d'une pleine réception de son premier roman qui se cachait derrière son succès en librairie : « Souvent je te disais que le problème, avec ce premier livre, était que tout le monde l'avait aimé mais que personne ne l'avait lu jusqu'au bout, et que la démission de mes lecteurs devant Putain m'empêcherait peut-être de terminer le second. » (Folle, p. 168) Le seul hommage à son œuvre qui vaille est de ne pas se résigner à cette démission.

Le programme littéraire, que Nelly Arcan a formulé dans une réponse à la lettre de Victor-Lévy Beaulieu5 contre les jeunes écrivains de l'époque, était ambitieux : « Le rôle de l'écrivain est de faire entendre la singularité d'une voix et d'une vision. Cette vision, il va sans dire, est par nature apte à être partagée et reconnue par les autres, et elle doit s'interroger sur les fondements de l'humanité. 6 » Nelly Arcan avait la trempe d'une grande écrivaine. Elle ne manquait pas d'envergure. L'énonciation de sa conception de la littérature déjoue les idées préconçues sur le caractère narcissique du genre autofictionnel – dans lequel l'ont confinée ses deux premiers livres et auquel elle a un peu maladroitement essayé d'échapper dans son troisième – en décrivant contre toute attente comment l'expression de la singularité vise pour elle à rejoindre l'expérience commune.

Nul n'a omis de remarquer dans ses deux premiers livres le je qui énonce. Ce qui est immanquablement resté dans l'ombre ce sont plutôt ses destinataires : le vous de Putain7 et le tu de Folle, pas moins essentiels que ce je. Ils sont pourtant soulignés d'entrée de jeu. Putain commence par ces mots : « Je n'ai pas l'habitude de m'adresser aux autres lorsque je parle, voilà pourquoi il n'y a rien qui puisse m'arrêter, d'ailleurs que puis-je vous dire sans vous affoler » (Putain, p. 7) Le roman revêt la forme d'un déversement, d'un flot que nul ne pourra arrêter, par les phrases interminables d'une jeune femme qui, pour la première fois, prend la parole et découvre, ce faisant, sa propre parole, par son récit qui fonctionne par accumulation, par une succession de paragraphes commençant presque tous par la conjonction « et ».

Le vous de Putain est tendu vers celui qui sera prêt à l'entendre, destinataire inconnu, mais espéré, capable de se distinguer de ses clients qui, nous répète-t-elle, refusaient sa parole et auxquels elle opposait son acharnement à leur parler de ce qu'ils ne voulaient pas entendre. Seule sa prise de parole lui permettra de racheter « sa contribution à ce qu'il y a de pire dans la vie » :

Et si je meurs avant mon suicide, c'est qu'on m'aura assassinée, je mourrai entre les mains d'un fou, étranglée par un client parce que j'aurai dit un mot de trop ou parce que j'aurai refusé de parler, de dire oui c'est vrai, les putains sont des menteuses, de sales garces qui éblouissent les autres femmes, les emportant en masse loin de leur mari, vers un monde surpeuplé et sans famille, je mourrai d'avoir tu ce que je pense passionnément, ma contribution à ce qu'il y a de pire dans la vie, j'aurai passé ma vie à ignorer tout du monde extérieur. (Putain, p. 87)

Cette contribution effroyable, dont elle s'arroge la responsabilité, repose dans sa participation à l'effondrement des rapports humains, condamnation dirigée contre elle-même qui revient en écho dans Folle :

Quand je pense à tous les hommes que j'ai sucés pour de l'argent, quand je pense aux photos de moi sur le Net qui ont mené tant d'hommes à se branler et à ma contribution à ce qu'il y a de pire, au détournement des masses envoûtées qui s'imaginent que les femmes les réclament […]. (Folle, p. 175)

L'obsession de la pornographie au centre de Folle n'est pas une simple expression de la jalousie, comme on pourrait le croire au premier abord et comme le suggère le paratexte. Elle est l'incarnation de la hantise du mouvement qui conduit vers la destruction de l'humanité dont Nelly Arcan avait entamé la description dans Putain. L'amoureux perdu de la narratrice de Folle n'est pas davantage le véritable destinataire du roman. La prolifération de tu pourrait donner à croire que le roman se consacre à la construction d'une figure. Il n'en est rien. Le tu de Folle n'acquiert pas de l'importance en raison de sa grandeur et de sa singularité, au contraire de ce qu'elle en dit, mais bien en raison de sa petitesse et de sa banalité. L'histoire de leur amour est banale, commune à des milliers de couples de leur époque. Et c'est pour ça que Nelly Arcan la raconte, parce qu'elle est « apte à être partagée ». Si le récit se construit comme une lettre d'amour et une note de suicide, il est d'abord et avant tout une missive adressée à ses contemporains, à son époque à laquelle son ancien amoureux adhère sans réserve. À travers cette lettre se profile le récit de tous les déchirements humains. Folle retrace « l'histoire des cicatrices, [décrit] le sort du monde quand le monde est détruit. » (Folle, p. 168)

L'univers de Nelly Arcan prend place dans un temps de l'après, dans un temps qui succède à la destruction du monde, à l'effondrement des rapports humains – que seule, peut-être, la littérature pourrait parvenir à raviver. En plus d'évoquer sa place au sein de l'humanité, elle s'inscrit plus précisément dans une lignée, non celle de sa mère dont elle refuse violemment tout legs, mais celle de son père, dont elle se fait l'héritière dans Putain, et celle de son grand-père dans Folle, tous deux en attente du Jugement dernier :

Et puis il y avait mon père qui ne dormait pas et qui croyait en Dieu, d'ailleurs il ne faisait que ça, croire en Dieu, parler de Dieu, prévoir le pire pour tous et se préparer pour le Jugement dernier, dénoncer les hommes à l'heure des nouvelles pendant le souper, pendant que le tiers-monde meurt de faim disait-il chaque fois, quelle honte de vivre ici si facilement, si grassement […]. (Putain, p. 10)

Contrairement à son père et son grand-père, elle ne fait pas qu'attendre le Jugement dernier, elle l'énonce. Elle ne l'attend pas, il est déjà arrivé :

Tu détestais mon habitude d'invoquer le pire dans tout, le pire dans les fous rires et dans les chasses à l'homme autour d'une table quand l'un veut chatouiller l'autre, le pire dans les jouets d'enfants dont les fabricants ont dû évaluer le potentiel à s'enflammer et déterminer le moment de l'explosion à cause des risques de procès, et même le pire dans le pire quand pour fuir la solitude, on doit endurer le bonheur au grand jour des couples qui sortent au printemps. (Folle, p. 143)

Non seulement l'énonce-t-elle, elle le fait advenir dans sa vie plutôt que de l'observer avec détachement, avec cynisme, à la manière d'un journaliste, comme son ancien amoureux : « Pour toi, écrire voulait dire écrire et non mourir au quotidien, écrire voulait dire l'histoire bien ficelée de l'information et non la torture, à cet égard tu disais que ton journalisme était efficace et mon écriture, nocive. » (Folle , p. 143) Son écriture est nocive, c'est indéniable, parce qu'elle se plonge dans le pire. Ce qui échappe cependant à son détracteur, c'est que plonger dans le pire est parfois la seule façon permettant d'en être sauvé, en cessant enfin d'y contribuer. Bien que la narratrice de Putain et de Folle énonce un Jugement dernier, elle ne demeure pas moins du côté des hommes : « j'ai compris que je pouvais être du côté des hommes, de ceux qu'il faut dénoncer, j'ai compris qu'il me fallait y rester » (Putain, p. 11) Si ce confinement du côté des hommes fait d'abord office de condamnation de la part du père, elle devient la posture de l'écrivaine qui choisit de demeurer obstinément dans ces deux positions contradictoires : celle du juge et du coupable8.

1 Voir : « La ligne d'apprentissage », 22 février 2007, « Un triste dude au service de la vérité », 28 mars 2007 et « Son propre mouvement qui surplombait tout sans se soucier de rien », 23 septembre 2007.

2 Nelly Arcan, À ciel ouvert , Paris, Seuil, 2007, 272 pages.

3 « Son propre mouvement qui surplombait tout sans se soucier de rien », 23 septembre 2007.

4 Nelly Arcan, Folle , coll. « Points», Paris, Seuil, 2005 [2004], 205 pages.

5 Victor-Lévy Beaulieu, La Presse , 29 février 2004.

6 Nelly Arcan, « Papa Victor », Zinc , no 3, été 2004, p. 109.

7 Nelly Arcan, Putain, Paris, Seuil, 2001, 187 pages.

8 Lors de la rédaction de cette chronique, le dernier roman de Nelly Arcan, Paradis, clef en main, n’était pas encore disponible en librairie. S’il m’avait été donné la possibilité de le lire pendant que je travaillais sur ce texte, mon analyse aurait été légèrement modifiée. La narratrice de Paradis, clef en main entretient un tout autre rapport au monde. Au contraire de la narratrice de Putain et de Folle ainsi que des protagonistes féminins de À ciel ouvert, Antoinette Beauchamp, la narratrice de Paradis, clef en main oppose au monde un refus intégral, qui n’est pas seulement un parti pris philosophique mais qui s’incarne matériellement : paraplégique, elle se confine dans sa chambre et refuse de se montrer au monde, ne serait-ce qu’en sortant un moment dans la rue, et ce, bien que cette possibilité lui ait été offerte. De fait, la double posture de juge et de coupable s’en trouve à la fois décalée et poussée vers son aboutissement. La narratrice est désormais l’unique objet de sa condamnation. Ce n’est qu’après s’être jugée et déclarée coupable, qu’Antoinette acceptera peut-être de réintégrer le monde. Nelly Arcan, Paradis, clef en main, Montréal, Coups de tête, 2009, 216 pages.

Entretien avec Jackie Buet :: Par Aude Crispel

.dpi : Cette année, on fête les 40 ans de la libération des femmes, à votre avis, quelles mémoires et surtout quels oublis de cette lutte sont passés à la nouvelle génération?

Jackie Buet : Ça c'est une bonne question. En fait, moi-même je me pose la question de l'opportunité de fêter 40 ans de féminisme, sachant que l'antériorité de la résistance des femmes est plus lointaine. 40 ans, c'est un peu notre génération. Mais on n'a pas inventé le féminisme. Déjà nous, quand on a cru inventer le féminisme, on ignorait les récits des premières luttes : par exemple des suffragettes en Angleterre qui avaient trouvé formidable comme publicité de se jeter sous les pieds des chevaux dans les grandes courses (…) qui étaient très suivies par des hommes d'affaires qui y mettaient beaucoup d'argent.

Donc je me demande, ce que la nouvelle génération de femmes aura retenu des luttes féministes de notre génération? Le droit à la contraception. Le droit à l'avortement. Le droit, en France en tout cas, à un divorce à l'amiable ; parce qu'il y a eu beaucoup d'évolution à ce niveau-là. Le droit pour les femmes de travailler et d'avoir des salaires égaux ; même si ce n'est pas encore gagné et si dans la réalité on est loin du compte... Mais en terme de législation, il y a eu vraiment une avancée extraordinaire en Europe, au Canada également, même s'il subsiste des disparités.

Maintenant, avec la nouvelle génération, il est toujours un peu difficile de mesurer la conscience qu'elle a du degré de lutte qui a été celui de notre génération pour gagner tous ces territoires. Peut-être que dans la période qui s'annonce difficile économiquement et particulièrement au niveau du travail et du chômage pour les jeunes générations, peut-être que ces jeunes femmes vont avoir de nouveau à se mobiliser, se bagarrer pour entrer dans les nouvelles professions qu'offrent toutes les nouvelles technologies.

Je suis très attentive, puisque je travaille dans le cinéma et dans l'image des femmes depuis 32 ans maintenant, aux développements des nouvelles technologies et au fait qu'il n'y a pas beaucoup de femmes à l'origine, par exemple, des jeux vidéos.

Le contenu des jeux vidéos est un vrai problème. Il faut absolument qu'il y ait une génération de jeunes femmes qui entre dans des écoles de formation aux nouvelles technologies pour proposer des contenus. Parce que là, l'héritage a absolument disparu du fait qu'elles n'ont pas du tout leur place. Il y a une lutte, pas seulement une lutte des classes mais une lutte des places. Il faut y aller, il faut se bagarrer. Ici, on est en résistance, de nouveau, nous sommes entrées en résistance.

.dpi : En 1999 vous avez accordée une entrevue à Chronic'art que j'ai parcouru. Vous y souhaitiez orienter le festival en valorisant les femmes qui utilisent les nouvelles images numériques. Au bout de 10 ans qu'en est-il?

JB : Justement, mon constat est qu'elles ont beaucoup de difficultés à entrer dans ces professions. Probablement parce que quand ce secteur-là s'est mis en place, il était un peu artisanal et chacun bricolait dans son coin, y compris les femmes. À partir du moment où une profession se hiérarchise et devient un enjeu économique fort, là, les portes se ferment, et les femmes ont beaucoup de difficultés à proposer leurs projets.

.dpi : Dès que ça devient sérieux, les femmes sont exclues?

JB: Dès que ça devient sérieux et hiérarchisé. C'est comme le début du cinéma, on a un petit peu le même phénomène. Il ne faut pas lâcher, être sur le qui-vive, mettre le pied dans la porte et entrer avant que la porte ne se ferme.

Il y a de belles démarches de femmes dans ces milieux-là. En France, par exemple, on a deux extraordinaires réalisatrices, Maria Klonaris et Katerina Thomadaki 2 (pour aller vite je vais dire) de cinéma expérimental. Elles ont travaillées dans le Super8 au moment de l'argentique et de la pellicule et elles ont transitées vers les nouvelles technologies et le numérique. Leur travail est formidable. Mais elles s'inspirent d'un contenu très poétique, très axé sur les valeurs liées à la féminité, sans être dans un essentialisme qui n'est pas mon propos.

Vraiment c'est important que les femmes s'y retrouvent. Y compris d'ailleurs du côté des démarches plus scientifiques. Parce qu'il y a aussi des femmes, dans les nouvelles technologies, sur des projets plus scientifiques de science-fiction, j'espère de jeux vidéo, qui pourraient nous raconter autre chose que Cendrillon et Blanche neige ou les bagarres pour aller délivrer la princesse dans sa tour! Ça serait bien et ça me paraît essentiel qu'il y ait d'autres histoires comme « modèles » d'identification.

.dpi : La programmation de 2009 a laissé une carte blanche au Festival Pocket Films, films réalisés avec des téléphones portables. On sait actuellement que le téléphone portable est un outil merveilleux pour les femmes en Afrique et en Asie. Il permet de développer des micro-entreprises en offrant un lien de communication direct avec des banques et ainsi émanciper ces femmes en les sortant de la pauvreté. La place de cette pratique dans votre programmation, est-ce un choix culturel, parce qu'on est tout simplement envahis de téléphones portables en France ou alors un vrai choix engagé?

JB : Je crois que c'était les deux en fait. Là je suis assez honnête pas ce que ce n'était pas seulement une démarche pour aller dans ce que vous dites, c'est-à-dire souligner l'importance de cet outil pour aider des femmes dans les pays en voie de développement et qui ont des difficultés, notamment en Afrique. C'était aussi parce qu'en France il y a un petit festival qui est né, Film Pocket, dont le directeur est un ami. Je me suis beaucoup intéressée à sa démarche parce que j'ai vu que là, il y avait une espèce de démocratisation de la prise de parole.

C'est une prise de parole beaucoup plus ouverte encore que le cinéma qui, malgré tout demande une équipe même si les moyens sont devenus plus légers. Donc l'alliance des deux fait que j'ai un grand intérêt pour ce support.

En fait, ça m'a donné beaucoup de matière à réflexion et cette année on a choisi de créer une section entière sur la découverte des cinémas des réalisatrices africaines, fait avec des moyens plus légers. Mener cette réflexion sur les nouveaux supports nous a même orienté. Finalement on est parti d'une technologie un peu comme ça, naissante, plus ludique que vraiment militante, et puis on arrive quand même à une grosse section en 2010 de découverte des réalisatrices africaines et ainsi de toutes les problématiques du territoire africain et de tous les pays africains.

.dpi : En effet, la programmation 2009 était l'Amérique, pour 2010 on change de continent?

JB : Oui, on change de continent mais en même temps chaque année on essaie d'explorer à fond une zone géographique comme on a pu faire pour l'Asie, dont l'affiche de Karine Saporta où l'on voit une femme asiatique de profil est très très belle. On avait exploré le continent asiatique très profondément et on avait découvert des réalisatrices qui n'étaient jamais venues en Europe. De la même façon, on va faire ce qu'on a fait pour l'Asie ou les État-Unis l'année dernière, on va faire la même chose pour les africaines en 2010.

C'est plus difficile par ce que les pays africains sont tous en grandes difficultés. Il n'y a pas de système de production visible. Il faut aller chercher l'information, il faut avoir des petits reporters sur place et justement des téléphones portables en direct pour découvrir où elles sont. Mais c'est passionnant!

.dpi : J'ai cru comprendre que le festival a une vraie vocation de chercher, fouiller dans le monde entier des réalisatrices inconnues?

JB : Surtout aller dans les chemins inconnus, c'est-à-dire sortir des sentiers battus. Bon évidemment des réalisatrices importantes et reconnues nous intéressent. Par exemple Léa Pool, on suit énormément son travail. Je parle d'elle parce que l'on est au Québec. On suit également le travail de Caroline Martel qui est une jeune réalisatrice de documentaires. On a suivi Hélène Doyle à travers toutes ses démarches et toutes ses aventures. Mais là, en Afrique, franchement il y a de nombreuses femmes que l'on ne connaît pas, que l'on va découvrir cette année et qui travaillent avec des moyens très réduits mais de façon formidable. On a même découvert une comédie musicale sénégalaise, et là ça va être chouette!

.dpi : Rapidement pour finir, une petite question : est-ce que vous trouvez que les femmes résistent bien en ce moment?

JB : Je trouve, oui. Parce qu'il faut une telle énergie pour faire double vigilance. Il faut vivre comme tout le monde, puis après se bagarrer pour dépasser toutes les limites que l'on nous a imposées. Et ça, ça continue en période de crise économique. Cette double énergie que doivent développer les femmes, je pense que la nouvelle génération l'a comprise. Voilà, j'ai beaucoup d'espoir, oui!

.dpi : Merci beaucoup Jackie.

Jackie Buet à Montréal, le 2 octobre 2009. Photo: Aude Crispel.

Propos recueillis et retranscrits pour .dpi n°16 par Aude Crispel à Montréal, le 2 octobre 2009.

Texte relu et approuvé par Jackie Buet.

Notes

1 Un événement organisé par Femmes du Cinéma, de la Télévision et des Nouveaux Médias en partenariat avec la Cinémathèque Québécoise et avec le soutien du Consulat général de France (du 7 septembre au 31 octobre 2009).

2 Le 21 et 22 janvier 2010, le centre LUX Scène nationale de Valence, en France, organise une retrospective des deux artistes

Biographie

Aude Crispel : Docteur en Arts (Histoire, Théorie et pratiques). Son travail de recherche oscille entre l'analyse, la critique et la théorie du Net-art. Ses travaux ont été publies dans plusieurs revues (Marges, Archee, CIAC Magazine etc). Elle est aussi spécialiste en culture numérique et écrit depuis deux ans des articles pour Poptronics.

Résis-temps :: Par Emilie Houssa

La résistance en mots, en actes ou en images se décline, dans notre imaginaire collectif actuel, sous de multiples formes. L'art résistant devient ainsi le moyen de ne pas laisser passer (ce qu'a fait Carole Roussopoulos dans l'ensemble de ses documentaires), de se poser la question du pourquoi (comme avec Madone de Bentahla de Philippe Convert, 2001-2002) ou, plus radicalement, du que faire (je pense ici par exemple à British sound que Jean-Luc Godard réalise en 1969). L'art résistant c'est aussi le moyen de montrer que « un autre monde est possible » (pour reprendre le titre du film collectif sur le G8 de Gênes de 2001 : Un altro mondo è possibile ), qu'un autre monde existe (comme avec Violencia d'Andres Yepes, 2001). L'art résistant c'est faire, à la manière de Martha Rosler avec ses photomontages Bringing the war home en 1967 ou Bringing the war home, House Beautiful en 2004, entrer une image au sein d'un monde saturé de « visuels », c'est faire entrer un temps, du temps, une mémoire, une mémoire obstinée , (en référence au film de Patricio Guzman Chili, la mémoire obstinée sorti en 1997 ) pour résister à une mémoire interdite à un oubli forcé, à un flux constant. L'art devient alors résis-temps.

Résis-temps, résistant, résistance au temps, à une mémoire imposée, à un oubli quotidien, orchestré par une surproduction de « traces ». On résiste contre un système, on résiste pour une idée, un idéal, mais face au temps, comment résiste-t-on ? L'art résistant est plastique, poétique, politique parce qu'il inscrit un temps de réflexion dans l'univers du direct et de l'instantané. Au cinéma, des films vont ainsi chercher à inscrire des images oubliées ou invisibles dans l'inconscient collectif. L'art résis-temps, c'est alors ne pas laisser l'oubli s'imposer en mettant des images sur une mémoire interdite. Dans l'art vidéo, certaines œuvres vont, quant à elles, mettre à l'épreuve les spectateurs en effaçant toute référence temporelle, telle que la narration, ou tout repère chronologique pour imposer un temps cyclique d'images et de sons qui se répètent dans l'infini que permet la vidéo (l'exemple radical ici c'est peut-être 24 Hour Psycho installation vidéo de Douglas Gordon réalisée en 1993 dans laquelle l'artiste refilme le célèbre Psycho d'Alfred Hitchcock pour le faire durer 24 heures). L'art résis-temps c'est alors proposer un temps sans fond, c'est ouvrir la porte à un impossible saisissement. L'art résis-temps devient aussi le moyen de sortir du flux comme ce que proposent de nombreuses œuvres hypermédiatiques prônant la lenteur ou le laisser-aller à travers l'espace rhizomique pour mieux accuser le flux constant qui modèle notre consommation du Web, mais aussi, plus généralement, notre manière d'être au monde.

Dans ce numéro 16 de .dpi , nous vous proposons ainsi de prendre le temps, un temps de lutte, de mémoire, d'action, un temps critique aussi pour que se forme au fil des textes et des liens un espace résis-temps. Trois grands temps semblent ainsi se dessiner pour constituer cet espace : un temps mémoriel, un temps d'arrêt et un temps critique.

Temps mémoriel

Avec l'article de Marie-Laure Allain Bonilla « Inscription de mémoires, l'œuvre de Lamia Joreige entre poétique et documentaire », nous suivrons le parcours de la plasticienne et vidéaste libanaise Lamia Joreige pour repenser l'acte documentaire entre poésie et traces dans l'histoire libanaise.

Avec son article « Entretien avec Jackie Buet », Aude Crispel nous met en lumière les propos de Jackie Buet, une résistante active dont la lutte présente est la mémoire du féminisme. Jackie Buet, directrice du Festival International de Films de Femmes à Créteil 1 (France), reprend pour nous l'histoire du féminisme, de ses images et de ses actions passées et en devenir.

Temps d'arrêt

Avec son article « Résis-temps : la résistance au temps des œuvres numériques grâce à l'utilisation des formats ouverts et des logiciels libres » Anne Laforet chercher à réfléchir les possibilités et les enjeux de la pérennisation des œuvres d'art numérique grâce aux logiciels libres et aux formats ouverts. Un temps d'arrêt donc dans ce flux créatif pour tenter de réfléchir la visibilité et le partage des œuvres de demain.

Avec la chronique « Dans l'atelier », intitulée cette fois-ci « Une chambre à soi », nous suivons la réalisatrice française Johanna Vaude dans son atelier/salon pour reprendre les possibilités qu'ouvre le cinéma expérimental en décomposant l'image et l'acte cinématographique. Un temps d'arrêt sur une réalisation Impressions (2009), pour penser l'acte même de réaliser (rendre réelles) des images.

Temps critique

Avec « Le sort du monde », Albertine Bouquet nous propose une première chronique Albertine (début d'une longue série) qui s'offre comme un temps et un espace de réaction, de résistance à une pensée unique et politiquement correcte sur des événements ou des idées d'actualité. La chronique Albertine de ce numéro s'attache à repenser l'œuvre de Nelly Arcan pour, si ce n'est dépasser, tout au moins remettre en question les lectures qui y ont été plaquées à la suite de sa mort le 24 septembre 2009.

Enfin, avec sa chronique « elles@centrepompidou » : la toute première fois », Maxime Philippe revient de façon critique sur son expérience de visite de l'exposition elles@centrepompidou pour tenter de comprendre en quoi cette exposition ouvre « un regard nouveau sur l'histoire de l'art moderne et contemporain » 2 et en quoi cette affirmation peut poser problème.

Pour terminer, nous serons tristement d'actualité en dédiant ce numéro à Carole Roussopoulos. Carole Roussopoulos, « géante du documentaire politique » comme l'a décrite Nicole Brenez, est décédée le 22 octobre 2009. A la suite des sites de Films de femmes ou de Indymedia nous rendons hommage à son art résis-temps.

1 Festival qui se tiendra du 2 au 11 avril 2010.

2 Exergue du site de l'exposition : http://www.ina.fr/fresques/elles-centrepompidou/Html/PrincipaleAccueil.php

La résistance au temps des œuvres numériques grâce aux formats ouverts et aux logiciels libres :: Par Anne Laforet

Les œuvres peuvent résister au temps de multiples façons, mais pour celles qui incluent des composantes numériques, la question de leur accessibilité présente et future se pose afin qu'elles puissent être diffusées, partagées, critiquées, etc. Or, les œuvres sur support informatique sont particulièrement fragiles car leurs matériaux sont sans cesse au bord de l'obsolescence, et ce de manière structurelle, le développement des technologies et ses usages étant constants. L'utilisation de logiciels libres ainsi que le recours aux formats ouverts lors de la création par les artistes permet de rallonger le temps d'accessibilité des œuvres, plutôt que d'attendre ultérieurement des solutions (émulation, re-création...) de la part d'autres acteurs des mondes des arts numériques.

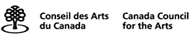

image de la performance audiovisuelle d_u_w , un des nodes du projet Metabiosis des artistes Aymeric Mansoux et Marloes de Valk.

image de la performance audiovisuelle d_u_w , un des nodes du projet Metabiosis des artistes Aymeric Mansoux et Marloes de Valk.

Les œuvres numériques sont constituées de fichiers : sur la durée, tous les formats de fichiers sont fragiles, mais certains plus que d'autres (si les caractéristiques du format n'ont pas été rendues publiques, s'ils sont peu utilisés...). Un format est dit ouvert lorsque son mode de représentation a été rendu public par son auteur et qu'aucune entrave légale ne s'oppose à sa libre utilisation (droit d'auteur, brevet, copyright). Au contraire, on emploie l'expression de formats fermés lorsque leurs spécifications ne sont pas rendues publiques ou lorsqu'ils utilisent des licences commerciales. Le caractère public des formats ouverts et standardisés implique que les standards soient documentés de manière précise afin de pouvoir être utilisés, compris, modifiés et éventuellement recréés. Les formats les plus utilisés sont plus robustes sur la durée. Ainsi, le langage HTML permet de créer des fichiers qui seront lisibles longtemps. Le World Wide Web Consortium (W3C), un organisme de normalisation à but non-lucratif, supervise le développement d'un ensemble de standards (sous la forme de recommandations), plus de 110 depuis sa création. Ce sont des formats standards en usage sur le web, comme l'HTML, le XML ou le format PNG pour des images fixes. Un document enregistré dans un format ouvert est, et sera, indépendant du logiciel utilisé pour le créer, le modifier, le lire et l'imprimer. Un autre élément est la possibilité de compatibilité ascendante, c'est-à-dire l'éventualité prévue, dès la conception du logiciel, qu'il puisse fonctionner avec des futures versions plus avancées ou plus complexes.

Le but d'un tel type de formats est notamment de permettre l'interopérabilité, c'est-à-dire la capacité de lire et d'exécuter des données quels que soient les systèmes informatiques et les programmes utilisés grâce à des normes ou standards communs. C'est particulièrement le cas en ce qui concerne Internet : autant les ordinateurs serveurs et clients ont des configurations matérielles et logicielles différentes, autant ceux-ci peuvent avoir accès aux mêmes données.

S'il est impossible de savoir une fois pour toutes quel type de fichier choisir pour tel type de création, le choix de formats ouverts, ou tout le moins ceux dont la documentation est rendue publique (comme le format .pdf d'Adobe), semble plus judicieux pour une utilisation au quotidien par les artistes. Pour certains types de création, cela peut être plus ou moins complexe d'utiliser des formats ouverts, et peut nécessiter de changer de logiciels, voire de manière de travailler.

Plus généralement, l'utilisation des logiciels libres par les artistes leur permet d'étendre la durée de vie de leurs œuvres, et pas seulement parce que les formats de fichiers des logiciels libres sont ouverts et documentés.

Un logiciel libre est un logiciel qu'il est possible (grâce à une licence dite libre) d'utiliser, d'étudier, de modifier, de copier, de distribuer, sans autre contrepartie que celle qui consiste à appliquer au logiciel modifié la même licence que celle de l'original. Les libertés du logiciel libre vont au-delà du simple accès à son code source. C'est le contraire des logiciels dits propriétaires. La notion de logiciel libre a été formalisée par Richard Stallman au début des années 1980 ; en 1983, il fonde la Free Software Foundation et le projet GNU. Il a également œuvré à la popularisation du terme « copyleft », un jeu de mot autour du terme anglo-saxon « copyright » (qui se rapproche sans la recouper de la notion française de droits d'auteur). Copyleft indique que le créateur d'une création relevant du droit d'auteur (œuvre d'art, programme informatique, texte, etc) lui donne les mêmes libertés que le logiciel libre : il permet que sa création soit utilisée, modifiée, copiée et diffusée librement. Des licences libres ont donc émergé, dont les plus connues sont la licence Art Libre (le collectif Copyleft Attitude qui en est à l'origine est composé notamment des artistes Antoine Moreau et Isabelle Vodjdani) et la suite de licences Creative Commons (traduites dans les systèmes légaux de nombreux pays).

L'artiste Marloes de Valk travaille avec les processus numériques, et notamment le théâtre de la machine, dans ses installations et performances. Elle fait partie du collectif GOTO10 , des artistes-programmeurs à la croisée des arts numériques et des logiciels libres et ouverts (Free Libre/Open Source Software ou FLOSS). Elle a écrit récemment un texte intitulé Tools to fight boredom: FLOSS and GNU/Linux for artists working in the field of generative music and software art 1 où elle présente et analyse les avantages de l'utilisation des FLOSS par les artistes, notamment celles et ceux développant une pratique de software art et de musique générative. Elle met notamment en avant le « besoin de la liberté d'exprimer des concepts sans être limitée par des restrictions techniques inutiles » 2, d'où la nécessité aussi d'avoir des outils flexibles.

Un environnement informatique libre permet aux artistes d'être plus indépendants par rapport à leurs outils de travail que ceux qui utilisent des systèmes et logiciels propriétaires. Les logiciels libres qui sont appropriés ou développés par des artistes évoluent grâce à l'interaction entre utilisateurs et développeurs, et non pas à cause des idées reçues des entreprises à propos des artistes, qui engendrent le développement d'outils qui ne correspondent pas aux besoins réels de ces derniers. L'accès au code source des logiciels permet une transparence par rapport aux différents processus de l'ordinateur. Malgré ces avantages certains, la réticence à utiliser des systèmes libres peut avoir différentes causes : habitudes de travail avec des logiciels et/ou systèmes d'exploitation propriétaires qui accélère la réalisation de créations, utilisation des mêmes environnements ou logiciels que ses pairs, employeurs, clients, méconnaissance d'autres façons d'envisager la création avec les outils numériques, méconnaissance des enjeux (politiques, techniques, économiques...) liés à l'utilisation des logiciels libres...

Marloes de Valk note cependant que les libertés offertes par l'utilisation du système d'exploitation GNU/Linux peuvent pousser les artistes à développer davantage leurs outils que leurs œuvres, car il est plus aisé de se perdre dans les possibilités de ce type d'environnement de programmation que dans les logiciels propriétaires.

Elle met également en avant le rôle important des licences copyleft qui permettent aux artistes de partager certains des éléments qui composent une œuvre et qui, en étant rendus publics, peuvent devenir la base d'autres travaux par d'autres artistes, ce qui permet de « construire sur des savoirs existants, au lieu de réinventer la roue » 3. La fonction « lecture du code source » des navigateurs web au début du net art dans les années 1990 a permis à de nombreux artistes et bricodeurs d'apprendre ainsi le langage html et de s'approprier les trouvailles de leurs pairs. En pratique, peu d'artistes distribuent librement le code source de leurs œuvres, que ce soit par désintérêt, par protection du travail réalisé ou par rapport aux notions de rareté, d'originalité et d'auctorialité quant à la valeur de leurs œuvres (notions dont le sens a éclaté depuis le XXème siècle). Même dans le cas de vente d'œuvres numériques à des institutions muséales qui ont pour but d'en assurer la conservation, le code source des œuvres n'est pas toujours inclus dans la vente alors que c'est un élément central, une partie significative du dispositif de l'œuvre, pour pérenniser et restaurer l'œuvre.

Tools to fight boredom porte particulièrement attention à l'influence positive des FLOSS dans la durée de vie des œuvres. Le développement de systèmes propriétaires, au-delà des formats de fichiers et de l'incompatibilité entre versions d'un même logiciel, ne repose pas sur des intérêts économiques quant à la maintenance de vieilles versions de logiciels sur des ordinateurs anciens. De plus, les licences logicielles et les droits à utiliser des données se périment. Par contre, avec les logiciels libres, il est possible de garder (du moins en partie) la configuration logicielle appropriée au travail réalisé : par exemple un système d'exploitation modifié pour telle ou telle fonctionnalité et/ou des logiciels qui permettent de faire fonctionner le dispositif technique de son œuvre. Même en cas de problèmes, l'artiste a accès à tous les éléments sur le système original et celui sur lequel il ou elle tente de faire fonctionner son travail. Sans être une solution sûre à long terme (bien difficile à imaginer, tout au moins à l'heure actuelle), l'usage des FLOSS présente des avantages difficiles à ignorer pour celles et ceux qui souhaitent montrer et distribuer leurs œuvres.

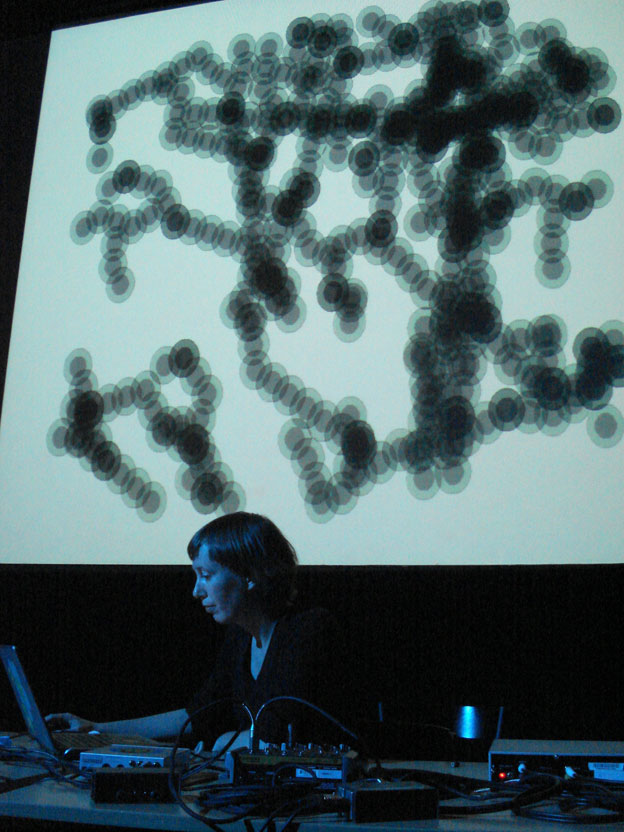

image de l'installation hello process! un des nodes du projet Metabiosis des artistes Aymeric Mansoux et Marloes de Valk.

image de l'installation hello process! un des nodes du projet Metabiosis des artistes Aymeric Mansoux et Marloes de Valk.

Comment concilier pour les artistes expérimentations artistiques et pérennisation des œuvres, œuvres orientées sur le processus et durée de vie ? Comment alors documenter leurs créations ?

L'utilisation du système d'exploitation GNU/Linux et des logiciels libres permet d'allier une exploration des possibilités de l'ordinateur hors des cadres définis d'usages avec la capacité à garder des versions des couches de logiciels nécessaires au bon fonctionnement de l'œuvre. De même, l'attention à la pérennisation par les artistes peut être une façon de mettre en place des protocoles de monstration des œuvres différents de ceux des institutions artistiques et muséales, où l'exposition est repensée (accent sur la distribution, notamment par le biais des licences libres, ou au contraire contrôle de l'artiste sur la façon de montrer l'œuvre, en tenant en mains tous les paramètres...).

Cela peut être également l'opportunité de s'interroger sur la documentation des œuvres. Le terme « documentation » a de nombreuses significations, qu'il s'agisse d'informations rassemblées sur l'œuvre (scientifiques, administratives, techniques), les instructions qui permettent d'installer et de mettre en fonctionnement l'œuvre, le journal de bord des différentes personnes qui participent d'une façon ou une autre à sa création et/ou diffusion... La documentation, tout comme le temps passé à reprogrammer leurs œuvre si celles-ci ne « marchent » plus comme elles le devraient, prend du temps aux artistes, temps qui n'est alors pas consacré à créer. Toutefois, elle est nécessaire, voire indispensable, pour garder trace pour soi-même. La documentation est ainsi envisagée comme un outil de travail, par et pour l'artiste, documentant les expérimentations. C'est à la fois un journal de bord et un lieu d'échange, pour s'éloigner de l'image de la création comme « alchimie numérique », selon le terme de Marloes de Valk, par l'artiste-génie. Cette documentation peut également se transformer en ce que l'historien de l'art Jean-Marc Poinsot appelle les « récits autorisés », récits institutionnels de l'œuvre, selon les aléas de la vie de l'œuvre.

« Toutes les œuvres sont sujettes à méprises, y compris les plus conventionnelles, si elles ne sont pas préservées par ce que j'appellerai des récits autorisés.

Ces récits autorisés sont les commentaires, les déclarations, les notes qui flanquent les illustrations (reproductions) et éventuellement ces illustrations elles-mêmes dans les catalogues les projets, certificats, notices de montage, recensions et descriptions a posteriori propres à l'art d'installation, mais aussi toutes les « informations », tracts et autres documents que l'artiste diffuse dans le temps de sa prestation.

Ces récits émanant directement de l'artiste s'imposent comme garants des véritables intentions de l'artiste. Ils portent à la fois le projet que l'artiste a de son œuvre et les interprétations légitimes qu'il lui reconnaît. Ces récits sont proprement institutionnels, car systématiquement associés à la production des expositions ou conçus comme des moyens d'en assurer la « possible répétition ». Même lorsqu'il s'agit d'œuvres dites autonomes, ces récits sont principalement composés de toutes ces indications qui mentionnent comment chaque peinture, par exemple, doit être prise : signature, titre, dédicace, dimensions, supports, encadrements, etc., mais aussi ils relatent la manière dont elle fut prise par la recension de ses expositions et de ses éventuelles altérations et modifications.

Les récits autorisés permettent ainsi de préserver, ou du moins de faire savoir en quoi consiste l'intégrité des œuvres exposées et peuvent par les indications pratiques qu'ils donnent permettre de ne pas se tromper sur le statut sémiotique des composantes du signe esthétique. » 4

La pérennisation des œuvres ne signifie pas nécessairement « geler » les œuvres, trouver des formes figées (telles qu'on les retrouve dans certaines stratégies du marché de l'art par rapport aux œuvres numériques, notamment le développement des impressions numériques comme produits dérivés d'œuvres existantes). Jean-Marc Poinsot note à ce propos : « [s]ans doute une telle pratique qui débite en fragments commercialisables les composantes d'une prestation dont l'unité reste garante du sens, est-elle un compromis entre une économie de production centrée autour de l'objet et une économie de prestation centrée autour de la performance. Elle ouvre une ère où la dématérialisation de l'œuvre d'art se traduit aussi bien dans une manifestation transitoire, mais reproductible, que dans une démultiplication de l'objet, ou du dispositif. » 5

image de l'installation pond , un des nodes du projet Metabiosis des artistes Aymeric Mansoux et Marloes de Valk.

image de l'installation pond , un des nodes du projet Metabiosis des artistes Aymeric Mansoux et Marloes de Valk.

Les stratégies de conservation pour l'art numérique qui ont été développées ont généralement pour temps d'intervention le(s) moment(s) où la carrière d'une œuvre nécessite une série d'actions afin de la rendre plus pérenne. Bien que ces actions soient quelquefois réalisées par les artistes mêmes (mais pas nécessairement), elles ont toujours lieu après la création. C'est la solution classique des mondes de l'art, notamment ceux liés aux musées et au marché de l'art. Que la « carrière » d'une œuvre composée de matériaux numériques s'inscrive dans cette tradition ou bien suive d'autres voies, sa diffusion est liée à sa pérennisation. Ces stratégies que sont la migration, l'émulation, la virtualisation, la re-interprétation, dépendent du choix d'une ou plusieurs personnes, physiques ou morales : artiste, collectionneur, musée, archive, archive ouverte ou site-dépôt...

Le musée, la bibliothèque sont présentées comme des institutions qui résistent au temps. Or cette résistance peut prendre forme de manière plus démocratique, en étant ouverte à la participation de celles et ceux qui le souhaitent, avec des modalités d'accès plus larges que les institutions de la mémoire. Les logiciels et licences libres, les formats ouverts sont une piste pour des artistes qui se préoccupent de la façon dont leurs travaux seront vus, reçus, partagés...

Notes :

1 de VALK, Marloes. Tools to fight boredom: FLOSS and GNU/Linux for artists working in the field of generative music and software art. The Contemporary Music Review. Volume 28, Issue 1, 2009.

http://no.systmz.goto10.org/tools-to-fight-boredom.html

(date de consultation : 15/11/2009)

2 « need for freedom to express concepts without being hindered by unnecessary technical limitations ».

3 « building on existing knowledge instead of reinventing the wheel ».

4 in POINSOT, Jean-Marc. Quand l'œuvre a lieu. L'art exposé et ses récits autorisés. Genève (Suisse). Mamco/Institut d'art contemporain & Art édition. 1999 (réédité en 2008 aux Presses du réel, Dijon, France). p 56.

5 in POINSOT, Jean-Marc. Quand l'œuvre a lieu. L'art exposé et ses récits autorisés. Genève (Suisse). Mamco/Institut d'art contemporain & Art édition. 1999 (réédité en 2008 aux Presses du réel, Dijon, France). pp 42-43.

Copyright © Anne Laforet. Novembre 2009

Copyleft : cette oeuvre est libre, vous pouvez la redistribuer et/ou la modifier selon les termes de la Licence Art Libre (http://www.artlibre.org).

Biographie

Anne Laforet est chercheure indépendante. Elle a fini récemment sa thèse sur la conservation du net art à l'université d'Avignon en France. Elle sera publiée à l'automne aux Editions Anwar. Elle est également l'auteur d'un rapport sur le même sujet pour le Ministère de la Culture français en 2004. Elle a présenté sa recherche en Europe et au Canada. Anne écrit sur l'art numérique et les cultures électroniques pour les sites d'Arte.tv et Poptronics.fr. Elle participe à des projets collectifs, autant côté art que recherche. Elle est performer sonore et wj (web jockey).

http://www.sakasama.net/

« elles@centrepompidou » : la toute première fois » :: Par Maxime Philippe

Une apparition, un événement, c'est ce que j'ai ressenti en visitant l'exposition « elles@centrepompidou ». J'avais pourtant en tête un certain nombre d'objections à un tel projet, à sa légitimité, celles-là même que repousse Camille Morineau dans son introduction au catalogue de l'exposition 1 : pourquoi une exposition exclusivement d'artistes femmes maintenant? N'est-ce pas trop tard? Pourtant, j'ai conscience du retard en la matière de la France du point de vue social, politique et universitaire. J'ai également assisté à l'émergence récente des queer and gender studies , due en partie à une nouvelle génération s'inspirant du modèle américain. Ferait-on la même chose avec des hommes? En pratique, on l'a bien souvent fait sans le dire. N'est-ce pas risquer à nouveau de laisser entendre qu'il y aurait un art féminin, avec les risques qui s'en suivent : naturalisation du genre, exclusion, marginalisation? Camille Morineau pense qu'il s'agit au contraire de la démonstration que l'histoire de l'art serait insensible au genre :

Ce qui se joue dans « elles@centrepompidou » n'est pas l'affirmation d'un discours dominant mais la mise à jour d'un paradoxe: le premier critère de choix des œuvres exposées (loin d'être le seul car moins d'un quart des artistes femmes présentes dans les collections y sont exposées) n'est retenu que pour mieux disparaître [je souligne]. Le Musée n'expose que des femmes et pourtant l'objectif n'est ni de démontrer qu'il existe un art féminin, ni de produire un objet féministe, mais qu'aux yeux du public, cet accrochage ressemble à une belle histoire de l'art du XX e siècle. Que cette représentation des femmes et/ou des hommes n'ait au final plus d'importance est l'objectif. Encore faut-il le prouver. 2

Mais, parcourant les salles de l'exposition au hasard, ou plutôt traversant le couloir principal, il m'est venu une étrange impression. Cela faisait sens, quelque chose se manifestait, était présent dans la révélation même de son absence passée : la présence-absence des sirènes. Je m'explique. J'ai pris conscience que ce qui est présenté au regard des visiteurs – ces œuvres et les artistes femmes qui les ont crées – a été, jusque là, tenu de côté, effacé, caché, oblitéré, masqué, incompris. L'évidence qu'il y a à considérer le monde de l'art et ses institutions comme un modèle pour la société était mise à mal. Aussi, cette exposition est-elle un événement politique qui retrace un effacement, une atténuation, une inégalité. Mais peut-être en raison de la position particulière qu'ont occupée les femmes artistes, il me semble contrairement à ce qu'affirme Camille Morineau, qu'une histoire de l'art au féminin n'aurait pas la même résonnance et la même articulation. Peut-être parce que l'histoire, comme bien des noms féminins aux allégories-figures de proue du phallogocentrisme , s'est toujours faite au masculin. Cette « histoire linéaire de la filiation », comme la caractérise Edouard Glissant, ne donnait place en son sein qu'aux grands artistes dont étaient exclues les femmes par définition.

Cet effet d'absence, cette présence-absence, m'a rappelé un article de Blanchot sur Proust, qu'il conviendrait de relire sous l'angle du genre, de « gendr -er », comme on dit « queer -er 3». Blanchot, dans cet article, réinterprète le mythe des sirènes, qui deviennent la source d'inspiration d'Homère, et se substituent aux muses. La part féminine de la création apparaît ainsi sous un autre jour. Cette figure de la sirène, sous bien des égards négative, je voudrais, prolongeant le geste de Blanchot, la retourner en une figure positive (comme le terme queer en son temps), en illustrant ce thème de la présence-absence par des exemples d'œuvres de l'exposition « elles@centrepompidou ». J'ai choisi les œuvres en fonction de mon expérience, un peu au hasard, comme Candide au pays de l'art. Je ne souhaite que suggérer l'impression que j'ai éprouvée, celle de la fin et du début de quelque chose, ou plutôt de l'émergence d'une figure au moment même où elle commence à se dissoudre : la création au féminin, si ce n'est pas redondant de parler ainsi.

Le nom du père. Avant même d'entrer dans les salles d'exposition, l'œuvre d'Agnès Thurnauer rappelle le double vol qui a lieu à la naissance pour l'artiste femme. Portrait Grandeur Nature est une collection de macarons colorés portant le nom de grands créateurs, comme autant d'emblèmes 4. Mais ces noms de créateurs sont travestis, ou plutôt, transsexualisés à l'aide de jeux de mots (« Miss van der Rohe ») ou de changements dans le genre du prénom ou du surnom de l'artiste (« Annie Warhol », « La Corbusier »). Une seule artiste est, dès lors, un homme; il s'agit de « Louis Bourgeois 5 ». L'accrochage, l'installation, ou plutôt, la peinture, le « portrait » 6, comme le désigne l'artiste donne à percevoir, par ce travestissement pastiche-postiche-potache, le double vol qui a lieu à la naissance de l'artiste femme. Le nom du père, du grand artiste, du potentiel modèle, dont il faudrait ou dont on voudrait s'inspirer, n'est pas un nom auquel on peut substituer le sien. La filiation n'est possible pour la fille que sur le mode du travestissement.

Dans la litanie de noms masculins, trompé par l'ambiguïté même des noms, il n'est pas rare de prendre un nom de femme pour un nom d'homme. C'est l'un des aspects performatifs de cette exposition – on fustigera mon ignorance – que de m'avoir révélé que certains artistes, comme Lee Bonteckou, que je prenais pour un homme, était une femme. Pourquoi? Peut-être parce que je l'associais à Rauschenberg, que je ne connais pas le genre des noms en anglais et que sa « structure », intitulée Untitled , avait quelque chose d'aérodynamique. Je n'ai pas d'excuse, que le préjugé qui s'impose à vous quand vous ne pensez pas et vous vous laissez submerger par la pensée dominante. Ambiguïté de l'ambiguïté, qui peut être la meilleure arme ou l'alliée de l'ignorance et de l'oppression, mais qui permet aussi la transgression. Le débat est ancien au sein des queer, gender, lesbian and gay studies . C'est en ce sens que cette exposition fait sens, qu'elle redonne présence à ce qui était tenu dans l'ombre, effacé.

L'effacement du genre, l'effacement du nom aussi. Comme cette performance filmée réalisée en collaboration par Charlotte Moorman et Nam June Paik, New Television Workshop Performance , où l'on voit Charlotte Moorman, habillée en soldat, ramper, avec comme arme un violoncelle en travers du dos. J'avais déjà vue cette vidéo plusieurs fois, souvent suivie de TV Bra for Living Sculpture , performance lors de laquelle elle joue du violoncelle torse nu avec deux écrans de télévision scotchés à chaque sein, puis finit par jouer avec le corps même de Nam June Paik. Mais, je n'étais pas parvenu à identifier qui était la femme sur la vidéo. Par déduction, je lui avais attribué le prénom féminin qui apparaissait dans la légende. Mais il n'y avait pas d'explication claire quant à son rôle. Lors de l'exposition « elles@centrepompidou », seul le nom de Charlotte Moorman apparaissait sous l'écran télé, elle était désignée en tant qu'artiste à l'origine de l'œuvre et ses paroles étaient citées :

Je pense qu'il n'y a aucun problème à être un objet sexuel. Je m'en fiche, mais je ne pense pas que Paik pense à moi en ces termes. Paik ne pense pas que je suis son œuvre, il ne pense pas à moi comme étant Charlotte Moorman. Il me considère comme une de ses œuvres d'art, et il peut faire de moi ce qui lui plait, et j'en suis très honorée 7.

Car l'artiste femme ne se donne ni sur le mode de l'affirmation, ni sur le mode de la présence une, unitaire, minimale, séminale. C'est d'une autre manière de faire de l'art dont il est question. C'est l'un des intérêts de l'exposition de n'offrir que des commentaires des artistes mêmes en regard des œuvres, pas seulement par défiance vis-à-vis de la critique, mais plutôt de façon à permettre l'expression d'un point de vue féminin sur l'art. C'est l'un des aspects activistes et systématiques de l'exposition. Par suite, une autre vision de l'art s'impose.

L'artiste femme travaille bien souvent dans des collectifs, collabore, prend part. Elle donne place dans l'art, de manière plus ou moins explicite, à l'expérience de la femme. Il y aurait donc une expérience de la femme en art. Et prétendre à l'exemplarité pour l'histoire de l'art de cette expérience, comme le fait Camille Morineau, ce serait prendre le risque de la sacrifier deux fois sur l'autel de l'universel. Il y a une expérience de la femme en tant que femme, que l'artiste peut donner de façon plus ou moins directe à percevoir (par le medium, le processus, le thème, la représentation, le langage). Il y a aussi une expérience de la femme en tant qu'artiste, qui, par son rôle social différent de facto , a développé une figure de la créatrice bien peu compatible avec celle du créateur. La figure du génie masculin s'oppose à la création féminine dans son accomplissement, mais s'oppose également à sa reconnaissance, procède à son effacement puisque cette notion de génie préside aux critères de l'histoire de l'art.

L'artiste femme représente donc un « autre » de l'art, non pas tant autre parce qu'il est femme que parce qu'il l'a été. Camille Morineau a, en un sens, raison. On oublie bien souvent que les artistes sont des femmes. On n'y prête pas attention. On n'y pense pas, on n'y pense plus. C'est en ce sens que l'expérience de l'art au féminin telle que je l'ai perçue au Centre Pompidou est plus proche de l'apparition heideggérienne fantomatique, la revenance de toute première fois : ce qui apparaît au moment même qu'il disparaît déjà.

Notes

1 Camille Morineau, « Elles@centrepompidou : un appel à la différence », Elles@centrepompidou. Artistes femmes dans la collection du musée national d'art moderne, centre de création industrielle , Paris, Editions du Centre Pompidou, 2009, p. 14-19.

2Ibid. , p.16. Cette citation ne rend pas justice à l'essai très dense, nuancé et complet de Camille Morineau. Cependant, ce qui semble nous opposer est le sens à donner, s'il y a un sens ou non, à cette disparition et peut-être aussi la question de l'exposition en tant qu'objet féministe. L'interprétation de la disparition comme réduction a, cependant, peut-être paradoxalement rendu possible l'exposition telle qu'elle nous est présentée.

3« Queer -er » serait la traduction du verbe anglais to queer , signifiant faire une lecture sous l'angle des queer studies , avec parfois une connotation négative ou ironique de lecture forcée.

4Le mot « macaron » retrouvant ainsi le sens étymologique du mot d'origine anglaise qu'on emploie en français pour le désigner : badge , qui signifie « blason ».

5 Au fait, à quel âge le talent du petit Louis fut-il reconnu?

6Comme le dit si bien la citation d'Agnès Thurnauer qui illustre l'œuvre : « Il ne s'agit pas pour autant de se débarrasser de la peinture et des contraintes du tableau : au contraire tout cela est bien né d'une préoccupation picturale, […] représenter l'absence [je souligne] d'artistes femmes dans l'histoire de l'art jusqu'au XX e siècle. Or représenter signifie rendre présent en donnant une forme. Toute la question de la peinture tient à cette notion de représentation », Agnès Thurnauer dans Agnès Violeau, « Entretien carte blanche / Agnès Thurnauer, une esthétique du surgissement », Particules, n°19, juin 2007, p.13, cité dans l'exposition « elles@centrepompidou » et dans Elles@centrepompidou. Artistes femmes dans la collection du musée national d'art moderne, centre de création industrielle , Paris, Editions du Centre Pompidou, 2009, p. 274-275.

7 Charlotte Moorman, « Interview avec Edith Decker-Philipps, 14 août 1983 », dans Edith Decker-Philipps, Paik Video , New York, Barrytow LTD., 1998, p. 146, note 245, cité dans l'exposition « elles@centrepompidou » et dans Elles@centrepompidou. Artistes femmes dans la collection du musée national d'art moderne, centre de création industrielle , Paris, Editions du Centre Pompidou, 2009, p. 84.

« Inscription de mémoires, l'œuvre de Lamia Joreige entre poétique et documentaire » :: Par Marie-laure Allain Bonilla

Liban : 1958, 1975-1990, 2006. Des milliers de morts, de disparus et de déplacés. Des vies brisées, un pays détruit, tout à reconstruire et à panser. Quand on est vainqueur on écrit l'histoire, cependant au Liban il n'y a pas eu de vainqueur mais une amnistie conclue pour la guerre civile lors de l'accord de Taëf en 1989. Alors que raconter, et de quelle façon ? Comment ne pas laisser les histoires sombrer dans l'oubli ? « Connaissez-vous quelqu'un qui a été kidnappé ici pendant la guerre ? 1 » C'est en posant cette question que la vidéaste et plasticienne libanaise Lamia Joreige poursuit un impossible travail de mémoire : rendre compte de la multiplicité des discours qui font l'Histoire. À travers son œuvre, Lamia Joreige esquisse autant l'expérience de la guerre que le passage du temps. Elle utilise principalement le médium vidéo qui, comme l'a pointé le vidéaste Akram Zaatari, est un « choix politique conscient » au Liban 2. Le témoignage, qu'il émane directement de son propre vécu, provienne de proches de l'artiste ou de différentes personnes croisées au hasard, est un élément fondateur, voire déclencheur, un fil conducteur de l'œuvre de Lamia Joreige. Elle trace ainsi des cartographies temporelles et géographiques, en suspens entre documentaire et création poétique laissant également la place à une part de fiction lui permettant d'écrire des récits manquants, de combler les trous de mémoire. Il sera montré à travers plusieurs exemples de vidéos comment Lamia Joreige passe du style documentaire brut, parfois relevant quasiment de l'étude sociologique, à une œuvre artistique plus esthétisante tout en ne cessant d'interroger les notions de temps, de l'enchevêtrement des histoires, de l'importance du témoignage et des traces. Son œuvre atteste de son implication dans la résistance au temps qui passe, à l'effacement des souvenirs et à l'oubli.

Lamia Joreige est une enfant de la guerre, elle a trois ans lorsque celle qui durera quinze années éclate en 1975. Elle connaîtra l'exil, d'abord en France en 1983, puis aux États-Unis où elle obtiendra en 1995 une Licence en Beaux-arts à la Rhode Island School of Design. Elle vit à nouveau à Beyrouth et y travaille comme artiste peintre et vidéaste. Depuis le début de sa carrière, elle a participé à plus d'une trentaine d'expositions collectives et a également eu une dizaine d'expositions personnelles 3. Parallèlement à sa pratique artistique, elle vient de cofonder le Beirut Art Center, espace d'exposition et plateforme de discussion dédié à l'art contemporain local et international 4.

Lamia Joreige compare son travail au mécanisme de la mémoire, en ce qu'il « tente de collecter, enregistrer, effacer, inventer, oublier, capter, détourner, manquer 5 ». Par le biais de son œuvre, elle explore diverses structures narratives et modes de représentation d'une/des histoire(s) qu'elle définit comme autant de tentatives de restituer un passé, consciente de l'impossibilité de parvenir à un récit complet et sans failles. Quelle est alors la nature des œuvres produites par Lamia Joreige ? Ces tentatives ne deviennent-elles pas des documents à archiver ? Participent-elles de l' archivation 6 d'une certaine mémoire permettant de constituer une histoire sans zones d'obscurité ? « Mais à qui revient en dernière instance l'autorité sur l'institution de l'archive ? Comment répondre des rapports entre l'aide-mémoire, l'indice, la preuve et le témoignage ? 7 » Jacques Derrida nous recommande de distinguer l'archive de ce à quoi on la réduit fréquemment : l'expérience de la mémoire , le retour à l' origine , mais aussi l'archaïque et l' archéologique , le souvenir ou la famille, du reste la recherche du temps perdu. Or l'archive ne se livre jamais au cours d'un acte d'anamnèse intuitive qui « ressusciterait (…) l' originarité d'un événement » 8. Derrida insiste plus loin : « L'archive ne sera jamais la mémoire ni l'anamnèse en leur expérience spontanée, vivante et intérieure. Bien au contraire : l'archive a lieu au lieu de défaillance originaire et structurelle de ladite mémoire » 9. Au sein de la pratique de Lamia Joreige, il ne s'agit pas d'une défaillance de la mémoire individuelle, mais plutôt de celle d'une mémoire officielle. On peut ainsi considérer que le travail de Joreige devient une archive car elle se situe aux confins de cette déficience originaire et structurelle de la mémoire instaurée par le pouvoir détenteur du droit d'archive, du contrôle et de l'herméneutique de ces archives de la guerre, ou plutôt des guerres, du Liban.

image extraite de houna wa roubbama hounak , vidéo, 54', 2003 © Lamia Joreige

Plus qu'une défaillance de la mémoire, ce sont les manques de l'histoire, l'absence de possibilité d'écriture de certaines trajectoires individuelles, que Lamia Joreige met à l'épreuve dans le projet houna wa roubbama hounak composé de deux volets 10. Le premier est une vidéo documentaire de 54 minutes, réalisée en 2003, dans laquelle l'artiste parcourt les rues beyrouthines et questionne celles et ceux qu'elle rencontre sur leurs souvenirs concernant le kidnapping d'une personne qu'ils connaissaient et qui s'est produit durant la guerre 11. Elle se retrouve ainsi directement confrontée aux diverses réactions que son interrogation implique : excitation de participer à ce qui est pris pour une émission de télévision, besoin d'évoquer la disparition d'un proche, colère vis-à-vis de cette réactivation de moments douloureux et dont on ne saura jamais rien, indifférence… Son périple la mène le long de l'ancienne ligne de démarcation entre Beyrouth Ouest et Est qui, aux mains des différentes milices, fut le théâtre d'enlèvements et de nombreux crimes. Le second volet de ce projet prend la forme d'un texte, publié sous le même titre mais traduit en français : Ici et peut-être ailleurs 12. Le sous-titre indique qu'il s'agit d'un récit librement inspiré du film Rashomon, réalisé en 1950 par le Japonais Akira Kurosawa. L'histoire est sensiblement la même, elle démontre l'impossibilité à mener une investigation et à reconstituer les faits exacts d'un événement. Ici et peut-être ailleurs se situe à Beyrouth en septembre 1987. Un homme enquête sur la disparition et le meurtre probable d'un dénommé Wahid Sadek, disparu le 15 juin 1986. Il va successivement rencontrer et recueillir les témoignages de quatre personnes susceptibles d'avoir croisé le chemin de Sadek, ce même jour mais à des moments différents. Tous racontent leur propre version des événements et l'homme se retrouve dans l'incapacité de vérifier les faits et d'en reconstituer le déroulement le plus proche de la vérité. Quelle est la fiabilité des souvenirs ? En effet, lorsque pour sa vidéo documentaire Lamia Joreige interroge les riverains sur leur mémoire d'un enlèvement, l'un d'entre eux rétorque : « Il n'y a pas de raison d'enregistrer ces histoires, parce qu'elles peuvent être vraies mais aussi fausses. Vous voyez ? Parce qu'elles ne vous donneront pas la réponse que vous cherchez ». Il semble manifeste que ce que sonde Lamia Joreige n'est pas la vérité ; après toutes ces années, les chances de retracer avec précision des faits s'amenuisent. Sa quête relève plus de l'hommage, un hommage à la mémoire d'un proche disparu 13, mais également à celle de toutes les disparitions non élucidées de la guerre civile, de tous ceux dont on n'entendra jamais l'histoire.

image extraite de Objects of War n°4 , vidéo, 72', 2006 © Lamia Joreige

Par ailleurs, elle insiste sur la multiplicité des vécus qui ensemble forment l'histoire d'un événement. Depuis 2000, avec le projet Objects of War , elle demande à des personnes de choisir un objet, banal et familier, qui leur rappelle la guerre et, à partir celui-ci, de raconter des souvenirs, des anecdotes sur le conflit et la vie quotidienne de quinze années de guerre civile 14. Chaque personne participe ainsi à la constitution d'une mémoire collective. Néanmoins, ces témoignages dévoilent l'impossibilité de raconter une « Histoire » de cette guerre. Ce ne sont que des fragments, tenant lieu de vérité pour ceux qui les expriment, versions sincères et/ou inventées d'un événement « irracontable ». L'enjeu d' Objects of War n'est pas de révéler une vérité, si ce n'est celle de l'impossibilité du récit global, mais plutôt de rassembler, de consigner , avec une rigueur quasi scientifique, une diversité de discours.

image extraite de Replay (bis) , vidéo et Super 8, 9'12'', 2002 © Lamia Joreige

Lamia Joreige expérimente visuellement et narrativement une dislocation du récit telle qu'elle peut apparaître lors d'une réminiscence. Dans Replay , une installation vidéo composée d'une triple projection passée en boucle 15, l'artiste part de deux images d'archives de la guerre, celle d'un homme tombé à terre, blessé par une balle, et celle d'une femme courant nus pieds dans une rue, implorant de l'aide. Lamia Joreige demande à un homme et une femme de rejouer l'instant imaginaire/imaginé qui a précédé la prise des clichés. Pour l'artiste il s'agit d'un instant de rupture , dans le temps et du temps, qu'elle ne cesse de faire se répéter. Elle l'explore à nouveau en 2002 dans la vidéo Replay (bis) , où là l'histoire se rejoue trois fois différemment durant 9 minutes. « Face à tout et en tout, il y a aux aguets, cet instant de rupture qui prédomine ». Dans les deux premières parties, le montage relativement saccadé d'images fixes évoque celui de La Jetée (1962) de Chris Marker, dont l'artiste admire le travail. Le texte est le même dans ces deux parties mais les images différent. On ne sait pas de quoi il s'agit exactement – une pièce vide et froide, un revolver, une fuite – on n'en saisit que des fragments visuels et sonores, et un sentiment d'étrangeté en résulte : celui de l'attente d'un événement dramatique sur le point de se produire. La troisième séquence est un plan fixe du port de Beyrouth, filmé en temps réel pendant la prière du muezzin. Cette image « situe le récit au-delà du verbe 16 » et semble contenir tout ce que les deux précédents chapitres tentent d'exprimer. À l'instar du personnage de La Jetée , Lamia Joreige est en quête de souvenirs de cet instant de rupture (de son) passé qu'elle tente par deux fois de reconstituer.

image extraite de A Journey , vidéo, 41', 2006 © Lamia Joreige

Les œuvres de Lamia Joreige se situent souvent dans cet interstice où se croisent histoire individuelle et histoire collective, que ce soit celle d'un pays, d'une région ou d'un événement. Avec A Journey , une vidéo achevée en 2006 combinant images d'archives et notes personnelles écrites et filmées entre 1999 et 2005, Lamia Joreige entreprend de raconter la vie de sa grand-mère maternelle, née en Palestine et exilée au Liban. Elle met cette histoire en parallèle avec des réflexions sur son expérience de la guerre de 1975 et celle de sa mère qui ne s'est jamais sentie Palestinienne, bien qu'elle le soit à moitié. Lamia Joreige ressent ce déni d'une partie constitutive de l'identité familiale comme une trahison de ses origines et de la cause palestinienne. Elle esquisse le lien complexe qui existe entre trois femmes de générations différentes. Dans cette vidéo, elle raconte également les déplacements fréquents et sans contraintes que ses grands-parents effectuaient entre Beyrouth et Jérusalem pour rendre visite à la famille et aux amis. Déplacements qu'elle-même n'a jamais pu accomplir. La guerre de l'été 2006 17 éclate alors que Lamia Joreige est sur le point de finaliser A Journey , et cela résonne en elle comme un relent de la dernière guerre, ou plutôt comme une « continuité de celle-ci, après une longue pause » 18. Elle produira durant le conflit une vidéo intitulée Night and Days qui rend compte d'une double expérience de la guerre, pendant et après. La première partie ressemble à un journal intime filmé, où plans de jours et de nuits se succèdent, dans lequel l'artiste nous fait part de ses sentiments éprouvés presque « en direct ». Elle évoque la demande qu'un ami lui a faite d'enregistrer le son d'une bombe, demande qu'elle ne peut honorer car cela revient à attendre ( presque espérer ) qu'une bombe explose. Dans la seconde partie, Lamia Joreige entame un voyage au Sud Liban, quelques semaines après que la zone ait été détruite durant l'été 2006 19. Là, elle n'appose aucun commentaire, juste de la musique sur des images alternant beauté et destruction. Un malaise naît de l'esthétisation des ruines, et l'artiste se souvient : « J'ai pensé en moi-même : mes yeux sont à présent habitués à la destruction » 20.

image extraite de Night and Days, vidéo, 17', 2007 © Lamia Joreige

Parmi les préoccupations qui animent les Libanais après les quinze années de guerre civile, deux s'avèrent prépondérantes : se réapproprier la mémoire et réinvestir l'espace public. En effet, la reconstruction du centre-ville de Beyrouth s'est effectuée sur la base d'expropriations illégales et criminelles, ainsi que de destructions et de malversations financières. La négligence et l'abandon du patrimoine archéologique ont parachevé le sentiment d'une division sociale de la capitale. Les intellectuels et artistes libanais se positionnent de façon critique à l'encontre de ce projet, de même envers la nostalgie autant que l'amnésie qu'ils refusent. Comme il a été indiqué en introduction, choisir le médium vidéo est un choix politique conscient car, contrairement aux films et à l'industrie télévisuelle, il permet d'échapper à la censure imposée dans les salles de cinéma et à la télévision en étant diffusé dans des circuits en marge de ces réseaux. La vidéo n'existe au Liban en tant qu'outil artistique seulement depuis le début des années 1990 car le conflit en avait vraisemblablement retardé le développement 21. Aussi, l'absence de tradition dans ce domaine affecte la production vidéo libanaise en ce qu'elle lui autorise une certaine forme de liberté ; et la fait largement pencher vers la forme documentaire parce que le travail des artistes à Beyrouth contribue aussi à l'écriture d'une histoire non-officielle. Akram Zaatari nous précise : « Des histoires alternatives, écrites par des gens ordinaires, sont nécessaires, car la diversité est le facteur le plus important dans la résistance collective aux stéréotypes, aux fausses représentations. Se focaliser sur l'individualité devient une mission politique » 22. Ainsi, le travail de Lamia Joreige participe de ce que l'historien et journaliste Samir Kassir nommait la pédagogie de la mémoire. Empruntant au style documentaire brut ou développant au contraire une forme expérimentale plus axée sur l'esthétisme et le poétique, brouillant les limites entre fiction et réalité, les œuvres produites par Lamia Joreige se meuvent alors en prothèses de la mémoire 23.

Notes

1 Phrase tirée de la vidéo documentaire de 54 minutes « houna wa roubbama hounak » (« Here and Perhaps Elsewhere »), réalisée en 2003.

2 Mahmoud Hojeij, Mohamad Soueid, Akram Zaatari, « Disciplined Spontaneity: a Conversation on Video Production in Beirut », in Parachute , n°108, oct.-nov.-déc. 2002, p. 83.

3 Voir le site de l'artiste pour des informations plus précises concernant sa carrière : http://www.lamiajoreige.com/

4 http://www.beirutartcenter.org/

5 Lamia Joreige, « Je d'histoires », in Meeting Point 3 – Printemps de la danse , Tunis, 2005. Intégralité du texte sur : http://www.lamiajoreige.com/publications.php (dernière consultation le 11 octobre 2009).

6 « Archivation » est emprunté à Jacques Derrida et fait référence au concept philosophique d'archive (au singulier) développé par Derrida dans Mal d'Archive : une impression freudienne (1995).

7 Jacques Derrida, Mal d'Archive : une impression freudienne , Paris : Éditions Galilée, collection Incises, 1995, « Prière d'insérer », non paginé.

8 Ibid.

9 Jacques Derrida, op. cit., p. 26.

10 Le titre (en français Ici et peut-être ailleurs ) fait référence au film de Jean-Luc Godard et Anne-Marie Miéville, Ici et ailleurs , commencé en 1970 avec le film inachevé Jusqu'à la victoire et complété en 1975. Ce moyen métrage met en relation deux réalités et leur impossible synthèse : la Palestine de 1970 et la France de 1975.

11 Au cours de la guerre, quelques 17000 personnes disparurent sans qu'on ne sache jamais rien d'elles. Ces disparitions sont un fait de société qui résonne dans la mémoire de la majeure partie des Libanais. Comme beaucoup de familles, celle de Lamia Joreige n'a pas été épargnée par cette tragédie. Lors une conférence, le cinéaste Khalil Joreige, le frère de Lamia, raconte : « Le 19 août 1985, mon oncle, Alfred Kettaneh Jr., conduisait une ambulance de la Croix Rouge quand il a été kidnappé. Mon oncle n'a jamais été retrouvé. Il est encore porté disparu, et les circonstances de sa disparition restent un mystère. Il y a très peu de preuves pour expliquer ce qui s'est réellement passé ». (Joana Hadjithomas, Khalil Joreige, « Latency », in Christine Thome, Mona Abu Rayyan (dir.), Home Works, A Forum on Cultural Practices in the Region – Egypt, Iran, Iraq, Lebanon, Palestine and Syria , Beyrouth : Ashkal Alwan, 2003, p. 47).

12 Livret publié en 2003 par la Haus der Kulturen der Welt de Berlin, à l'occasion de l'exposition collective DisORIENTation à laquelle Lamia Joreige participa. En 2009, l'artiste a créé un site web interactif autour de la nouvelle : http://www.hereandperhapselsewhere.com/

13 Voir note de bas de page n°10.

14 Il existe à ce jour quatre vidéos réalisées à partir des entretiens menés par Lamia Joreige : Objects of War (68', 2000), Objects of War n°2 (85', 2003), Objects of War n°3 (55', 2006), Objects of War n°4 (72', 2006).

15 Réalisées en 2000, chacune des trois vidéos dure 4'.

16 Lamia Joreige, « Je d'histoires », op. cit.

17 Le 11 juillet 2006, le Hezbollah kidnappa deux soldats israéliens à la frontière du Sud Liban. Le 12 juillet, Israël attaqua le Liban ouvrant une guerre qui dura 33 jours et imposa un blocus total à la population libanaise.

18 Lamia Joreige, « A Strange Feeling of Familiarity », in Sarai Reader 2007: Frontiers , 2007, p. 59.

19 Le frère de Lamia, Khalil Joreige, a également filmé cette zone dévastée pour le long métrage qu'il a réalisé avec Joana Hadjithomas en 2007, Je veux voir (75'). Ils emmenèrent Catherine Deneuve, icône du cinéma, et Rabih Mroué, leur acteur fétiche, dans un voyage qui dévoile l'ampleur des destructions. Deneuve demande à voir, voir pour comprendre, voir pour se représenter la brutale réalité, mais finalement ce qu'elle voit ce ne sont « que » des traces incompréhensibles, absurdes tant elles n'ont plus de sens, on ne reconnaît même plus le tracé des rues de certains villages qui ne sont qu'un agglomérat de débris.

20 Lamia Joreige, « A Strange Feeling of Familiarity », op. cit. , p. 61.

21 Les infrastructures vidéo, ainsi que l'introduction de départements d'audiovisuel et de communication dans les universités datent des années 1990. La première vidéo indépendante à être réalisée au Liban fut Ghiyab de Mohamad Soueid en 1990. Voir Mahmoud Hojeij, Mohamad Soueid, Akram Zaatari, op. cit. , pp. 80-91.

22 Mahmoud Hojeij, Mohamad So ueid, Akram Zaatari, op. cit. , p. 83.

23 Jacques Derrida, op. cit. , p. 32.

Biographie :